検索ワードに「転職」がチラホラ見受けられるのですが、

IT業種に転職を希望している人って今多いのでしょうか。

やってみたいけどどんな仕事かよく分からないし、

という不安感で踏み出せないケースもあると思います。

だけど、興味を持って、自分で勉強する意欲があれば、

きっと何とかなると思います。

私自身、文系未経験資格なし、の状況で飛び込んだので。

転職を考えている人の参考になるかどうか解らないですが、

いくつかの経験談を書いてみようと思います。

■未経験からIT業種へ

・業務内容 : 携帯端末テスター

・就業形態 : 派遣社員

新聞の折込広告を見て電話しました。

派遣会社、就業現地での面接を経て就業。

当時の私はIT業というか正社員未経験でした。

中学生の頃にBASICでプログラミングを経験していた事、

就業の2年くらい前からHTML、JavaScriptを独習して、

小さなホームページを作った事がありました。

この仕事では、HTMLタグに理解がある部分がポイントだったそうです。

■プログラマ未経験から基幹系業務アプリ開発者へ

・業務内容 : 基幹システム移行→基幹系業務アプリ保守・開発

・就業形態 : フリーランス

前職のテスター時代にお世話になってた営業さんが独立されて、

そこからお仕事を貰う形でフリーランス状態に。

この営業さんのツテでねじ込んで貰ったお仕事でした。

最初はシステム移行に伴うDB(Oracle)移行ツール作成。

この時点で私はSQLが何か知りませんでした。

そしてVB6は趣味プログラム程度の経験(基本概念が分かるレベル)。

厚さ15cmくらいの社員教育用ドキュメントを渡されて、

これ一週間で覚えてきて、って言われたのをとても強く覚えてます。

この頃は帰宅後も結構勉強してました。

移行PJ終了後、保守開発メンバーとして契約継続頂きました。

一緒に入った10歳年上の方は契約終わってしまったので、

勉強した甲斐があったなと思います。

■プログラマからインフラSEへ

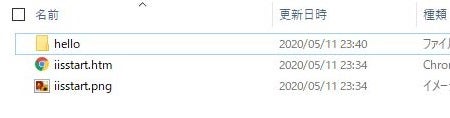

・業務内容 : Webサーバ移行(新環境構築+コンテンツ移行)

・就業形態 : フリーランス

プログラマでの契約完了後少し仕事が無い期間があり、

つなぎにどうか?と提案された仕事でした。

自作PCに興味があって、AMDがK6出した頃からPCを組んだり、

またLinuxに興味があったのでWinとLinのデュアルブート環境を作ったり、

Linux上でHTTP、FTP、DNS、iptables(ファイアウォール)等を構築してました。

ネットワークやインフラ的な素養はこの頃に身についたのだと思います。

プログラマ時代の環境もUNIXだったので、CUI操作にも慣れてました。

派遣社員からそのままフリーランス暮らしで、そろそろ20年になります。

最初は不安でいっぱいのまま飛び込んだ業界でしたが、

コンピュータを触って、それが意図通りに動く、それがとても楽しくて。

どこかでだれかに習うでもなく、調べて試して失敗して、を繰り返してきました。

今では天職だったとしか思えないくらい馴染んでいます。

余談ですが、月収は未経験の頃を1とすると、プログラマ時代で1.5、

インフラ系に携わってすぐの頃は2.5、現在は案件によって幅がありますが、

最低3.5、多い時で5、といった水準です。